私の家には昔、七段飾りの

ひな人形がありました。

毎年2月半ばあたりに

組み立て妹が喜ぶ顔が

見たくて喜んで、お手伝い

していたのを思い出します。

その時には、家庭内の女の子

の行事に結構大きなお飾りを

する意味については、あまり

考えたことがなかったので

端午の節句とはだいぶ

気合いの入り方が違うなと

感じていました。

(私の端午の節句の飾りは

小さな座布団に兜・かぶと

がちょこんと乗っている

だけだったので・・)

さて、3月3日に飾る

ひな祭りの人形には

どんな意味があるので

しょうか?

『お内裏さま』の

『おびな」と「めびな』

が金屏風のある一番上の段に

仲睦まじく並んでいます。

この殿方と姫君は

「内裏」(だいり)に住まう

高位の公家や宮家だったり

天皇様と皇后様がモデルに

なっているといわれています。

おひな様の身の廻りの

お世話をするのが。

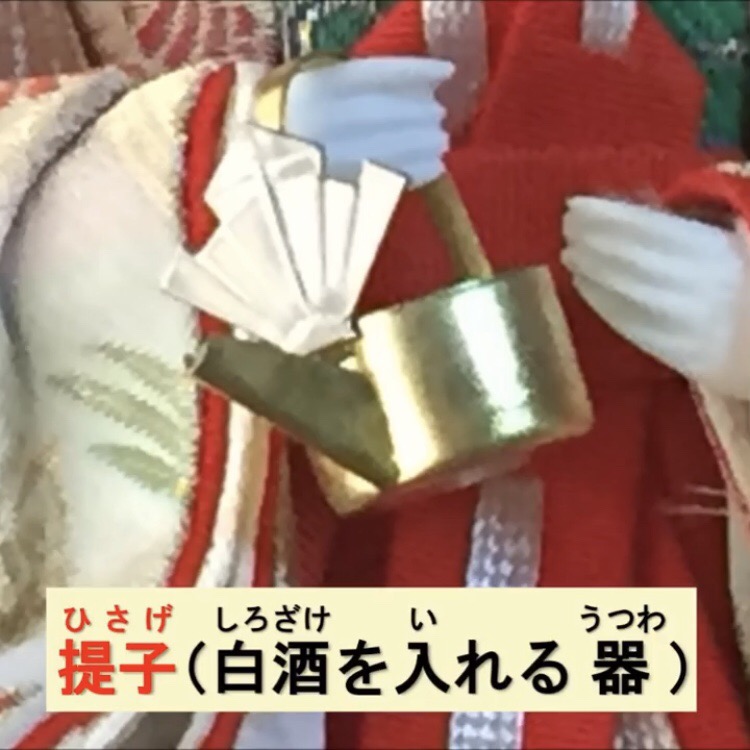

(さかずき)を持っています。

向かって左側の官女は白酒を

入れる「提子」(ひさげ)を

右側の官女は盃に白酒を注ぐ

「長柄」(ながえ)をそれぞれ

持っています。

余談ですが、官女長は眉毛が

ないとお気づきの方がいる

かも知れません。それは

結婚されている証(あかし)

であり、江戸時代まで貴族の

しきたりであったそうです。

ひな祭りはその当時の天皇家の

結婚式を表現したものです。

3段目に入る『五人囃子』

おひな様の結婚式を音で

盛り上げるためにいます。

向かって右から順番に

「謡い」(うたい)

「笛」(ふえ)

「小鼓」(こづつみ)

「大鼓」(おおづつみ)

「太鼓」(たいこ)と並び

貴族の出身で10代前半の

少年で構成されています。

現在は住宅事情も昔と異なり

核家族化が進みアパートや

マンションに住む人が多い

などの理由からひな飾りを

飾る家が少なくなったと

いいます。

飾るにしてもスペースの

関係から、五人囃子まで、

三人官女まで、せめて

お内裏さまとおひな様くらい

というお宅も多い事でしょう。

五人囃子の下の段は昔の

主流だった七段飾りを参考に

見て行きたいと思います。

五人囃子の下の段には

いかにも強そうなお二人が

いらっしゃいますが

この方々が『右大臣』と

『左大臣』です。

右大臣は、文武の「武」を

現す武術の達人。

左大臣は「文」を表す

学問と知性の持ち主です。

右大臣と左大臣は

お内裏さま、お雛様の警護

であり、お子様の研鑽を願う

守護者を現す存在です。

一番下の段には『仕丁』

(しちょう)またの名を

『三人上戸』(さんにん

じょうご)と呼ばれる方々

がいます。

向かって右側から、

「笑い上戸」(わらいじょうご)

「泣き上戸」(なきじょうご)

「怒り上戸」(おこりじょうご)

と呼ばれます。

この仕丁は、お子様が

子どもらしく健やかに

感情豊かに育って欲しいと

いう想いが込められて

いるように思いますね。

ここからは『ひな祭りの歴史』

について軽く触れたいと思います。

ひな祭りの人形はもともと

魔除けの儀式や慣習から

登場し、諸説はありますが

その起源は『形代流し』

であるといわれています。

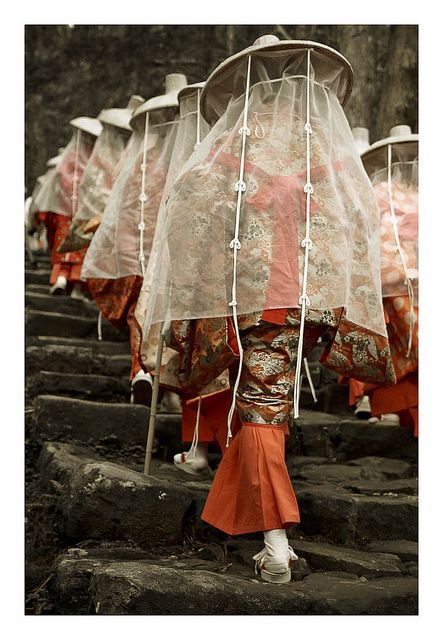

上巳の節句(じょうしの

せっく)に田植え前の厄落とし

を行う際、人形(形代)に

自分の厄を移して川に流した

とされます。

平安時代の上巳の節句

(※桃の節句の昔の呼称)

の頃は男女に関係なく、

みんなの幸せを願う行事

だったようです。

それが女の子の人形遊びと

結び付き、人形を飾るように

なります。江戸時代初期の頃

までは男女1対の人形を飾る

だけでした。

しかし、その風習が普及すると

武士や商人の間で発展して

段飾りが登場するように

なりました。

『赤』の敷物を敷き、

「桜」と「橘」の木花を飾り、

金屏風を後ろに立て、長持ち

などの嫁入り道具を置き、リアルに

ままごとができるまで進化‼️

いつからか定かではありませんが

菱餅(ひしもち)、白酒も登場。

女の子のための文化『ひな祭り』

が完成していきます。

この文化は一部の人達のもの

でしたが、脈々と受け継がれて

いったのは何故なのでしょうか?

娘には幸せな人生を送って欲しい

という親の願いからなのでは

ないでしょうか?

赤い色は魔除けの色、桃の花や

左近の桜・右近の橘と称される

木花も魔除けや邪気払い

不老長寿の力があると信じ

られています。

明治時代には白・緑2色だった

菱餅は赤も作られて3色になり

生活レベルの向上で大衆も

徐々に参加できる高さまで

敷居が低くなりました。

その後も発展し、伝統を

継承しながらも時代の

移り変わりに順応し

今に至ります。

ひな祭りは女の子の健やかな

成長と幸せを願う行事‼️

健康で長生きしてほしい。

幸せな人生を歩んでほしい。

順風満帆な末永い幸せを

願いは様々ですが、

女の子にとって『ひな壇』

とは厄除けのお守りであり、

元気と勇気をもらえる

パワー・スポットのようなもの

なのかもしれないと

思いました。

今回の投稿は以上です。

ひな人形について自分なりに

再認識したものがあったの

ですが、読者の皆さんは

いかがだったでしょうか?

最後までお目を通して頂き

ありがとうございます。

今後も読んで下さると幸いです。

それではまた、次回の投稿で

お会いしましょう。